争做“四个示范” 谱写发展新篇——贯彻落实张文琪董事长调研讲话精神专栏

冲击地压如何防控?

“地面水平井分段水力压裂、井下长钻孔定向水力压裂、顶板爆破预裂、大直径钻孔卸压……”

效果如何?

4107综放工作面已安全回采1500余米,4207运顺已安全掘进2800余米,4207回顺已安全掘进2900余米……

这些描绘了文家坡矿防治冲击地压灾害的“路线图”。

优化+深耕,提升灾害治理效能。构建“12356”防治冲击地压管理体系,坚持“全域全频、动静结合”井上下联合监测路线,建成地面ARP微震监测系统,与井下ARAMIS M/E微震监测系统构成立体式微震台网,优化形成井上下联合监测监控体系,有效提高微震事件的垂向定位精度,做到不失圭撮。融合井上下微震、地音、煤体应力等系统监测数据,搭建冲击地压分源权重综合监测预警平台,形成综合评判、量化管理、多维预警、分类防控、综合治理的多参量监测预警指标体系,实现灾害精准预测预报。

坚持长虑后顾,才能行稳致远。该矿不断优化顶层设计,从开采布局、支护优化、掘进施工等方面入手,协同提高冲击地压防治效能。变更42盘区开采设计,着力形成“一井三区、三区联动、一区一面”开采格局,实现采空区上覆岩层充分垮落稳沉,降低冲击地压风险。严格执行回采掘进“十六字”方针,做到正规循环、正规生产。回采工作面运回顺分别采用门式支架+防冲支架和超前支架+墩式支架+单元支架支护方式,持续提高支护效果。擘肌分理研究巷道围岩控制问题,采用卸压与支护措施,在支护体内形成抗冲防护层,支护层外通过深孔区间卸压形成缓冲海绵层,海绵层外为原有岩石,形成巷道围岩“强-弱-强”抗冲防护体系,避免造成围岩应力集中。

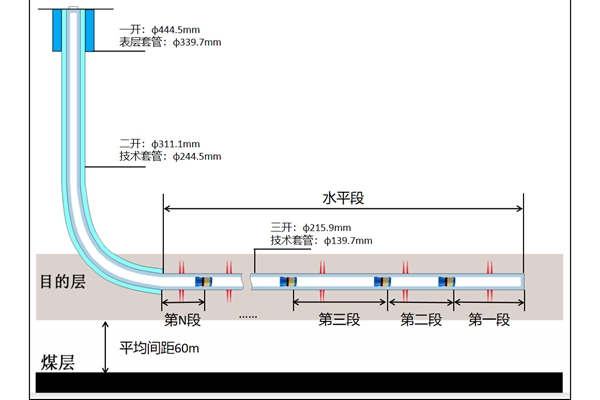

井上+井下,构建立体治灾格局。文家坡矿主采4号煤层,埋藏深度600m—700m,煤层顶板上方100m范围内存在复合坚硬岩层。针对这一现状,该矿坚持区域“立体化”、局部“精准化”治理模式,在4107综放工作面上覆高位60m—70m范围的关键层实施了地面水平井分段水力压裂,制造“人造解放层”。通过理论研究、数值模拟、微震监测及现场矿压显现情况,揭示采场覆岩运动规律及地面水平井分段压裂“卸压-降载-减冲”机理,并采取针对性措施,调控区域内集中应力。实施水力压裂工程后,弱化了4107综放工作面上覆厚硬顶板,有效降低微震总能量,确保工作面安全回采。

该矿触类旁通,井下回采工作面实施顶板预裂爆破、煤层大直径钻孔、煤层注水、底角大直径钻孔及底角爆破等卸压方式,进行煤岩卸压改性;掘进工作面实施迎头大直径钻孔、煤层注水及底角爆破卸压方式进行围岩卸压。在此基础上,结合地面水平井分段水力压裂工程,有效降低冲击危险性,构建井上+井下立体治灾新格局。

创新+协同,打造本质安全环境。深入实施冲击地压防治技术攻关,开展《文家坡矿井防冲开采规划与综合防治技术研究》《复杂地质条件下地面水平井压裂关键技术研究》和《4107工作面矿震活动时空规律分析研究》等,将防冲规划与综合防治技术研究项目充分结合,深入研究覆岩结构井上下区域调控源头防治冲击地压机理,构建“学研用一体化”防冲机制,为冲击地压灾害防治提供技术保障。

面对多元灾害耦合叠加条件,该矿构建“11235”水害综合防治、“13456”自然发火综合防治、“321”顶板管理体系,坚持“耦合因素分源治、区域局部协同治、井上井下立体治”灾害同防同治思路,强化透明地质、排水系统和技术管理三项基础保障,结合人工采样分析,落实注氮、黄泥灌浆、注液态二氧化碳等综合防灭火措施,做到“一级监护、四级管控、责任到人、定期消缺”,实现“过程治理向源头治理、局部治理向区域治理、单一治理向协同治理、井下治理向井上下立体治理”转变。(李昱慷)

编辑:达文娟