2024年百日安全行动主题征文专栏

今年以来,大佛寺矿紧紧围绕“零冲击”目标,坚持“地质探查先行、采掘优化部署、卸压支护并重、精准监测支撑”治理方针,严格落实“13444”冲击地压防治体系,精准施策、多措并举,聚焦冲击地压灾害治理重点环节,全面提升灾害治理效能。

强化区域管控抓源头,确保布局合理。该矿结合生产现状和采掘接续计划,按照相关规定划分了矿井的禁采区和缓采区,明确划定的缓采区开采前必须进行冲击危险性评价、防冲专项设计和安全性论证,经过专家评审通过,并落实冲击地压防治措施后方可进行采掘活动。矿井目前采掘活动均按照“一井三区、一区一面、分区开采”的思路,坚持开拓先行,坚持多区跳采,在相邻工作面采动影响稳定后再开始掘进邻空巷道,合理规避采动压力影响。针对4煤、4上煤联合开采特点,将下覆煤层工作面采用内错布置,根据上下煤层厚度、层间距,综合分析煤柱底板应力分布规律,合理确定内错距离,将4煤巷道布置在4上煤煤柱底板应力降低区及变化稳定区,提高围岩安全稳定性,从而降低冲击危险。

强化监测预警重分析,确保监控有效。该矿坚持“强监测”原则,细化监测标准,严格数据分析。矿井采用微震、地音及应力监测等“区域+局部”和“动载+静载”的多元化防冲监测手段,构建了冲击地压多参量综合监测预警模型和冲击危险分级判别准则。同时,通过三维地震勘探、瞬变电磁勘探、槽波勘探和钻孔勘探技术手段,实现矿井、工作面、特定地点地质构造和顶底板岩层结构的普查、详查、精查。采用震动波CT探测技术对工作面应力分布进行精准划分,为冲击地压治理奠定地质保障。在评价结果、生产和地质等条件前提下,综合分析研判监测参量前兆信息,进行冲击地压预测预报,指导冲击地压灾害精准防治。

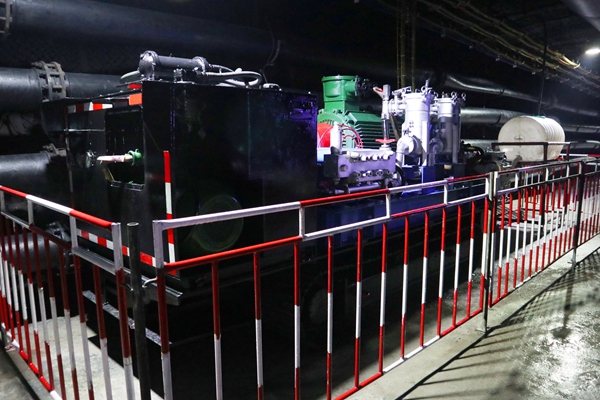

强化立体卸压抓动态,确保卸压到位。该矿采用Φ153mm大直径钻孔为主的煤层预卸压措施,根据防冲设计报告,对划分不同等级的冲击危险区域及时指导施工单位调整钻孔间距,确保局部卸压措施精准落实。对于配备快速掘进装备的掘进工作面实施迎头大直径超前卸压钻孔+帮部(底板)煤层爆破卸压措施,让灾害治理超前于生产组织,降低应力峰值,实现安全生产。在重点特殊区域采用顶板爆破预裂强化卸压,大巷群和回采工作面大巷保护煤柱局部施工高位顶板水力压裂,四种卸压措施,不同层位精准施治,形成立体式冲击地压防治模式,并且在措施落实中总结经验、优化工艺,大幅提高了卸压效果及效率,减小了冲击风险。

强化灾害协同治理,确保安全生产。该矿冲击地压防治办公室协同相关部门及周边矿井,超前地质探查,进行灾害预防信息共享。对临空巷道、地质构造带等区域,采用注浆加固改性、Φ28.6mm高强度高预应力锚索加强支护、喷浆封闭等主动支护措施,达到“高强度、高可靠性”支护效果,实现“一次设计、一次支护、永不返修”目标。回采工作面采用密集采前预抽钻孔与高压水射流割缝、二氧化碳致裂增透相结合方式实现瓦斯高效抽采,同时增加煤体裂隙,弱化煤体弹性变形能聚集,进一步减小冲击危险。矿井与中煤科工开采研究院有限公司合作开展大佛寺矿井防冲开采规划与综合防治技术研究项目,制定了《冲击地压矿井灾害治理顶层设计方案》,建立多重灾害交织耦合条件下的综合防治体系,指导矿井灾害治理工作的有序、有效开展。(赵磊)

编辑:达文娟